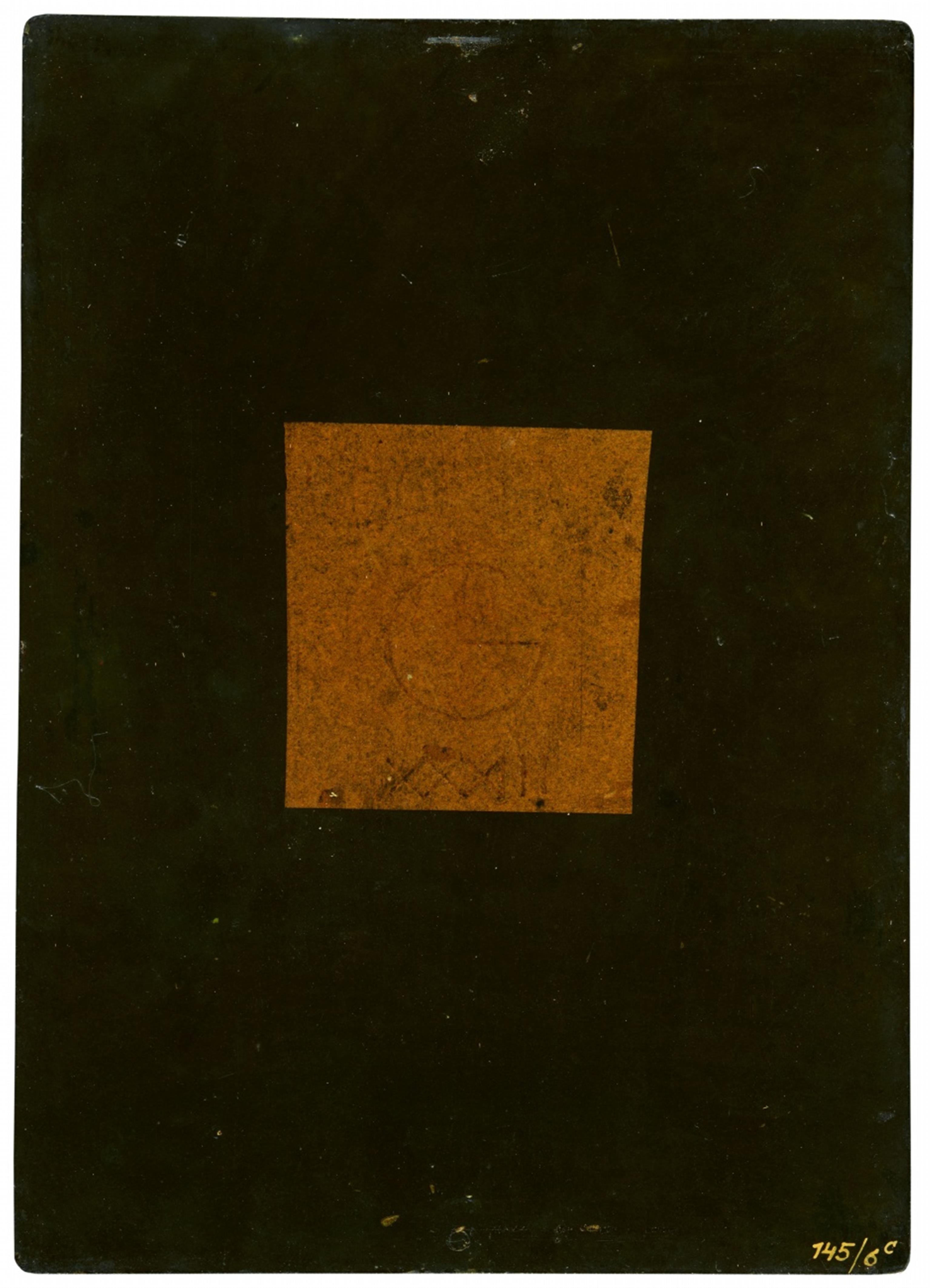

Hermann Glöckner

Gefaltete Streifen in Weiß und Gelb auf Schwarz

1933

Tafel. Feines Japanpapier und Lack auf schwarzem Grund, auf Karton 35 x 24,9 cm Rückseitig monogrammiert und datiert 'G XXXIII' (geprägt) sowie mit der Negativnummer '145/6c' in Weiß. - Die Lackoberfläche etwas unregelmäßig und leicht gegilbt.

Die vorliegende frühe Tafel entstammt dem Jahr 1933, für das Rudolf Mayer die erfolgreiche Formfindung dieses zentralen Werkkomplexes bei Hermann Glöckner konstatiert, das Tafelwerk habe sich nun „herauskristallisiert“ (vgl. Christian Dittrich/Rudolf Mayer/Werner Schmidt, Hermann Glöckner. Die Tafeln 1919-1985, Monographie und Werkverzeichnis, Dresden/Stuttgart 1992, S. 39).

Das zentrale Moment von Glöckners Tafelwerk liegt in der Variation von unterschiedlichen Collage-Verfahren, die der Künstler in Kombination mit zeichnerischen Verfahren realisiert. In einer höchst experimentellen Arbeitsweise kombiniert er Pappe, Zeitungspapiere, Lacke und Wachs, greift häufig, wie im Falle unserer Tafel, auf schmale Streifen Japanpapier zurück, die er gefaltet auf die Tafel montiert. Glöckners Experimentalität in Technik und Medium führt dabei bisweilen zu sehr individuellen Alterungs- und Veränderungsprozessen, denen seine Tafeln unterworfen sind. Zwischen Konstruktion und Intuition gelangt der Künstler so zu einer höchst lebendigen Erscheinung der Oberfläche dieser dreidimensionalen Objekte, bei denen er häufig auch die Rückseite in die Gestaltung mit einbezieht - in diesem Falle mit seinem zeichenhaften Signum „G“.

In ihrer spezifischen Form und Semantik sind Glöckners Tafeln radikal: „Die Beziehungen der Tafeln Glöckners zur künstlerischen Welt der Zeichnung als dem Medium der Intimität, der Verständigung unter Eingeweihten, auch der Meditation und der reinen künstlerischen Intention markiert auch die geistige Position des Tafelwerks in seiner Zeit. Es ist eine Frucht der Einsamkeit und der Vertiefung, der Stille und der Strenge, ohne jede Rücksicht auf Repräsentanz und Wirkung.“ (op cit., S. 32).

Es ist ein bedeutendes Werk des Künstler-Künstlers, der lange im Schatten der Kunstgeschichte stand. Die Pinkaothek der Moderne in München widmet dem Ausnahmekünstler 2019/2020 eine große Ausstellung.

Werkverzeichnis

Dittrich/Mayer/Schmidt 63

Provenienz

Sammlung Renate Glück, Dresden (vom Künstler 1975 erworben. Renate Glück war die Schwägerin von Will Grohmann, Dresden), Nachlass